1. 素材の選択

まずは、素材について情報を整理いたします。医療用ラベルでは紙系とフィルム系の2択から選びます。常温・短期利用なら紙でも成立しますが、冷蔵・冷凍や薬剤拭き取りが絡む場合はフィルム系を基本ラインとして検討しましょう。

コストは紙の方が安く、フィルム系の方が高いです。

紙系素材を使うケース

上質紙やマットコート紙など、筆記性に優れた紙は次のようなメリットがあります。

- ・ボールペンや油性ペンでも書きやすく、乾きも早い

- ・レーザープリンタやオンデマンド機と相性の良い素材が多い

- ・コストを抑えやすく、短期利用に向く

ただし水濡れ・結露・血液などで紙がふやけたり破れたりしやすく、アルコールで表面が毛羽立つと文字が読みにくくなります。冷蔵・冷凍・氷水内などの長期使用には不向きなので、検査依頼票や院内貼付用の一時的な管理ラベルのように、水に触れない短期用途での採用を想定してください。

メーカーが用意する素材によっては、後のご紹介する糊が限られているケースもあります。例えば、上質紙が最も安い紙素材ですが、「上質紙×超強粘糊」がなく強粘糊までとなります。その場合は、違う素材を選ばないといけないなどあります。

フィルム系(合成紙・PETなど)を基本ラインに

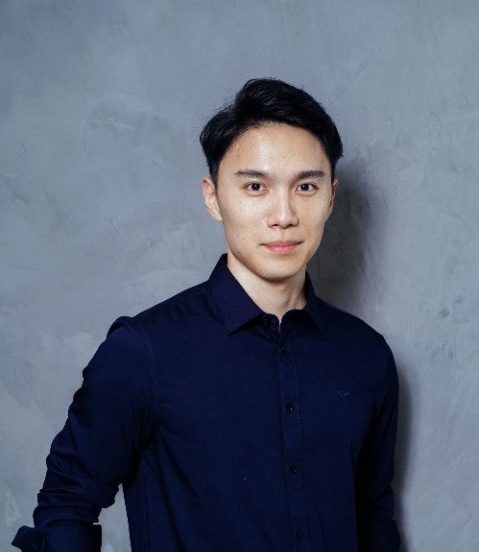

検体ラベルや試験管ラベルなど、環境が厳しい/取り違えが致命的な場面ではフィルム系を推奨します。代表例は次の通りです。

- 合成紙(ユポなど):紙に近い見た目でありながら水に強く破れにくい。マットであり筆記性も確保しやすい。

- PETフィルム:耐薬品性と寸法安定性に優れ、冷蔵・冷凍・オートクレーブ用途に向く。紙よりコストは上がるが重要度の高い検体ラベルに最適。ユポとの違いは後ろのガラス面が透けるかどうか。

冷蔵(2〜8℃)、冷凍(-20℃)、霧吹きやアルコール拭き取りが頻繁にある容器、遠心機や凍結融解を繰り返すチューブ、長期保存が前提のサンプルなどではフィルムを第一候補にしましょう。

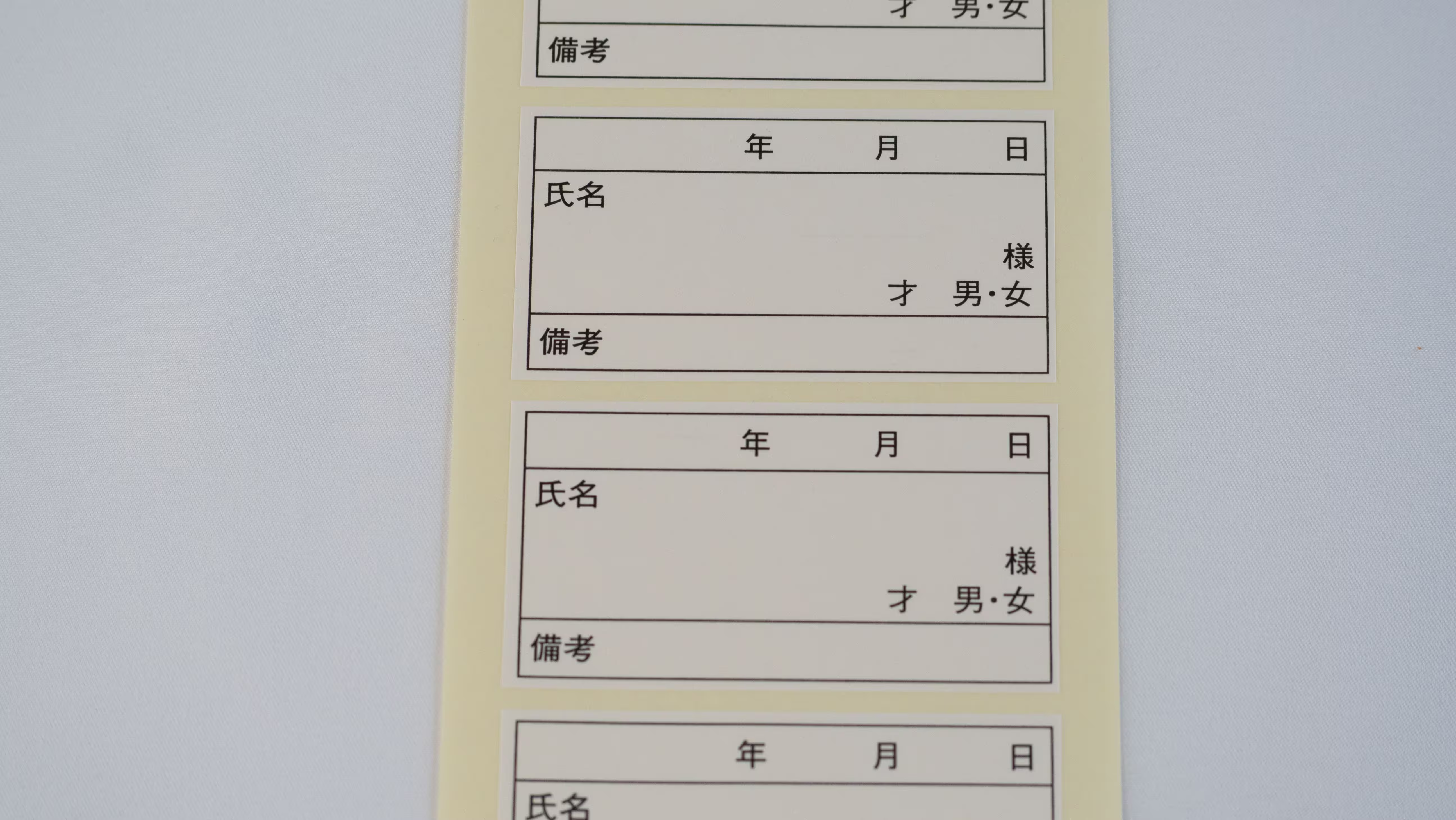

ラベル形状とサイズもセットで検討する

医療検査ラベルは貼付対象が円筒・曲面であることが多く、形状の最適化が剥がれ防止に直結します。

- 試験管・バイアルには縦長 or 横長の細長いラベルがフィットしやすい

- 曲率がきつい場合は幅を広げすぎると端が浮きやすい

- 曲面用にフィルムの厚みを薄手に抑えた仕様が有効なケースもある

「どの器具に」「どの向きで」貼るのかをセットで整理し、曲面に過度なストレスがかからない形状を決めることが重要です。

ただ、基本的には素材と糊で貼り付けは確保されますので、まずは素材と糊をただしい選択にして、それでも貼り付きが悪い場合は、ラベル形状を考慮した設計にするのが良いです。

2. 糊(粘着剤)の選び方

医療ラベルの糊は、貼り付け対象・温度帯・使用期間を前提に決めます。PP/PE容器や冷凍・超低温など、一般的な食品ラベルとは仕様が変わる点に注意してください。

貼り付け対象(被着体)で見る

よくある被着体はガラス、PP/PE/PSなどのプラスチック、金属トレイ、紙箱など。

- ガラス主体:汎用の強粘タイプでも安定しやすい。

- PP・PE容器主体:表面エネルギーが低く糊が乗りにくい。フィルム+PP/PE対応の超強粘糊を優先。

- 金属・ステンレス:温度条件を優先しつつ、洗浄時に剥がしやすいか(糊残り)も確認。

ガラスと同じ感覚でPP/PEに貼ると、端から浮いたり冷蔵・冷凍で簡単に剥がれることがあります。被着体の種類は必ず事前共有しましょう。

温度帯・使用環境で見る

医療検査ラベルで意識したい温度帯は、常温、冷蔵(2〜8℃)、冷凍(-20℃前後)、超低温(-80℃付近)です。

選定のヒント

- 常温〜冷蔵は冷蔵対応強粘糊でカバーできることが多いが、貼り付け時の温度(常温か冷えた状態か)で初期接着が変わる。

- -20℃で長期保管する場合は冷凍対応の粘着剤を選択。

- -80℃や液体窒素レベルになると専用のクライオラベル素材・糊が必要。一般ラベルの延長での設計は危険。

このレベル感では、素材メーカーより別途発注をする必要があります。極低温環境対応ラベル素材

使用温度が-20℃を超える場合は、想定温度と期間を共有したうえで実際の素材で貼付テスト→経過観察を行うのが安全です。

剥がす前提か/永久貼付か

検査ラベルには、使用後にきれいに剥がしたいラベル(トレイ・貸出機器など)と、完全に固定したいラベル(採血管・検体容器など)の両方が存在します。

- 永久貼付:トレーサビリティ上途中で剥がれてはいけない。冷蔵・冷凍対応の強粘タイプをベースに。

- 再剥離が必要:バットや機器の一時的ラベルでは再剥離糊も選択肢。ただし粘着力が弱いため、PP/PEや低温では勝手に剥がれるリスクがある。

「どこに・何に貼るのか」「剥がす必要があるのか」は、設計段階で必ずすり合わせてください。

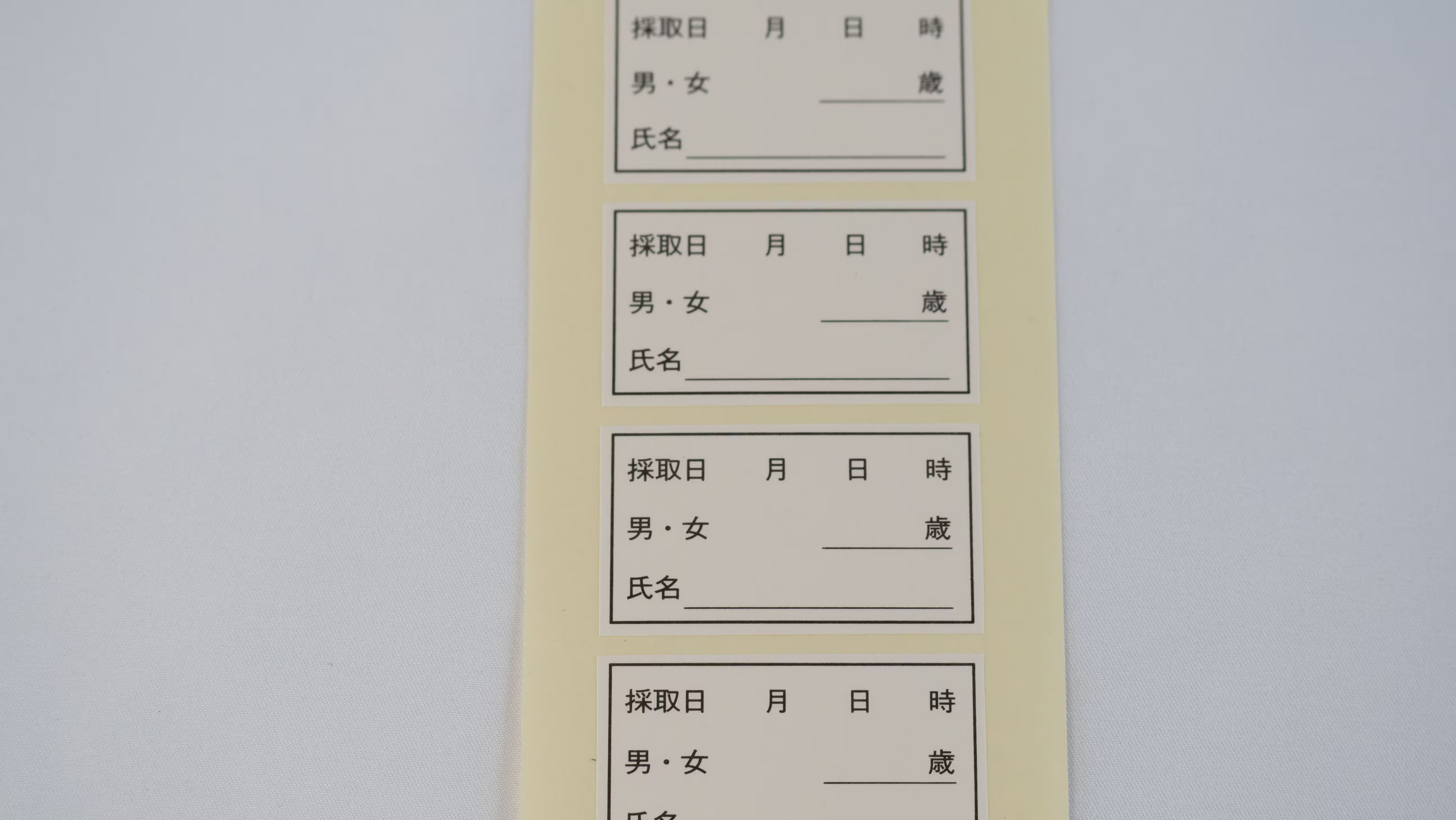

3. 筆記性・印字性を確かめる

医療検査ラベルでは、何で文字を書くか/印字するかによって表面設計が変わります。手書きかプリンタか、使用するペン・リボン・トナーが決まっているなら必ずテストしましょう。

手書きを前提にする場合

手書き運用では、次の観点で筆記テストを行います。

- ・使用予定のペン(ボールペン・油性/水性マーカーなど)でスムーズに書けるか

- ・乾燥時間と、乾燥前後にこすっても文字が崩れないか

- ・乾いたあとにアルコール綿で軽く拭いても文字が残るか

- ・冷蔵・冷凍に置いたあと、結露が発生しても読めるか

候補は上質紙・マットコート紙、もしくは筆記性を付与したマット調の合成紙です。サラサラ書けるだけでなく、消毒や温度変化後に読めるかまで確認しましょう。

プリンタ印字を前提にする場合

印字方式ごとに必要な素材が異なります。

- 感熱式ラベルプリンタ:感熱専用紙や感熱対応フィルムが必要。高温や薬剤での発色・変色に注意。

- 熱転写プリンタ:リボンの種類(ワックス/ワックスレジン/レジン)で耐擦過・耐薬品性が変化。想定運用に合わせた組み合わせテストが必須。

- レーザープリンタ:トナー定着性と耐熱性を満たした専用ラベル用紙を推奨。曲げやすさもチェック。

医療現場ではアルコール・次亜塩素酸などで拭き取りを行うため、印字がにじまないか、トナーやインクが削れないかを必ず確認してください。

想定運用に沿ったチェックリスト

手書き・印字いずれの場合も、実際の運用シーンを想定したチェックを行うと失敗が減ります。例えば下記のような簡易チェックリストを用意しておくと便利です。

書き心地

予定のペンでにじまず書けるか/手袋をつけたままでも扱えるか。

耐薬品性

アルコール綿・次亜塩素酸で拭き取った後も文字・印字が残るか。

温度変化

常温→冷蔵→常温、冷凍→解凍のサイクルで可読性に変化がないか。

4. 試作段階での実運用テスト

カタログスペックだけで判断せず、試作段階で実運用テストを行うと現場導入がスムーズです。

- 実際に使用するペン・プリンタで記載/印字する。

- 想定される環境に置いてみる。常温→冷蔵→常温(結露)、冷凍→解凍、アルコール・次亜塩素酸での拭き取りなど。

- 読みやすさ・剥がれ・浮き・糊残りを定期的に確認。違和感があれば素材・糊・印字方法のいずれかを見直す。

医療現場ではラベル1枚の不具合が検査のやり直し・再採血・業務遅延につながることもあります。貼付対象、温度帯、記載方法を整理し、素材・糊・筆記性をセットで設計してください。

また、冷蔵環境より低い温度を想定される場合は、ネットプリントの仕様では足りていないので、必ず印刷会社への依頼を推奨します。

親切な印刷会社であれば、サンプルを貰えますので、使用環境を伝えてテストを必ず行なってください。

医療ラベルの“貼れる・読める”を現場で検証する

採血管や検体容器のラベルは、一度剥がれたり読めなくなるとリカバリーが困難です。美濃屋加工紙では素材・糊・筆記性を組み合わせた試作提案と、冷蔵・冷凍・薬剤拭き取りを想定した検証を裏側で支援します。

想定運用フローや貼付器具、温度条件、既存ラベルで困っている点(剥がれ・読みにくさなど)を共有いただければ、試作用の仕様提案も含めて一緒に設計していけます。