1. なぜシールラベルの「色」が手に取られるかを左右するのか

ラベルは情報量よりも「色の印象」でまず判断されます。小さな面積で強い記憶を残すには、色を戦略的に絞り込むことが第一歩です。

小さな面積だからこそ、色が意思決定のトリガーになる

シールラベルはパッケージの一部に過ぎませんが、商品棚を歩くお客様の視野の中では独立した色面として認識されます。 細かな文字を読む前に「何となく気になる」「今の気分と合う」と感じてもらえるかは色が握っています。 面積が小さいほど色のインパクトが増幅されるため、情報より先に色で「ここに注目して」と合図するイメージで設計しましょう。

ベースカラー・メインカラー・アクセントカラーの3色設計

色数を増やすと賑やかになりますが、ラベルの小面積では一気に読みにくくなります。 ベース(背景/余白)、メイン(ブランドや商品名)、アクセント(限定・新商品といった強調)の3色に役割を割り振ると、 どこを見れば良いかが瞬時に伝わります。下図のように用途を書き出してから色を選ぶと迷いません。

Base

背景・余白。情報を休ませる色。白や淡色、素材色など。

Main

ブランドカラーやロゴ。伝えたい印象の軸になる色。

Accent

限定・新商品・CTAなど目立たせたいポイントを差す色。

3色の設計の基準

シールラベルは3色カラーが見やすく可読性が良いと言われていますが、それぞれ推奨される割合があります。

- ベースカラー:60~70%

- メインカラー:20~30%

- アクセントカラー:5~10%

一番最初の選択はメインカラーであり、お客様に一番読んでほしい情報です。ブランディングカラーであっても良いです。 そのため、メインカラーを選んだ後にベースカラーを選び、ポイントとなる情報をアクセントとして選択すると 配色としては最もベストに仕上げることができます。

シール印刷の場合は、ベースカラーを下地の素材で決めることができます。一般的な用紙では白ですが、金ホイルを使ったり銀ホイルを使ったりもできます。 この時に、メインカラーとの相性を確認する必要があり、これは素材の色味を熟知している印刷会社にしかできない工程であると感じます。

それでは、次の章で実際にどうやって配色を決めていくのかを確認していきたいと思います。

2. ステップ1|Coolorsで「ブランドらしい色」を決める

配色を決定するのにおすすめなツールが「Coolors」です。このツールでは色を横に並べてを比較ができ、何度使っても完全無料の優れものツールです。

まずは、商品コンセプト・ブランドイメージから“軸になる色”を考える

配色を考える前に「安心感のある日常用」「ご褒美感のある高級」「元気でポップ」など、ブランドや商品のらしさを文章で整理します。そこから、暖色/寒色、落ち着いたトーン/明るいトーンといった方向性が決まります。言葉で基準を作っておくと、後で色を選ぶ際に迷ったときの判断軸になります。

Coolorsでベース・メイン・アクセント候補を出す

カラーの言語化をした後には、Coolorsを使ってカラーパレットを使っていきます。赤を基調とした色が良いかな、青っぽい色をメインにしようかな...イメージに合う色が出たらロックし、残りの色だけを入れ替えながら3色を決めます。ラベルで使うなら「落ち着いたベース」「ブランドらしいメイン」「少し強めのアクセント」という役割を意識し、3色にラベルを付けておくと後工程がスムーズです。

「好きな色」で終わらせず、印刷物で使える3色に絞る

ツールを眺めていると色を増やしたくなりますが、小さなラベルでは色数が多いほど情報が拡散します。5色出てきても実際に使うのは3色まで。残りは「候補」として控えに回し、ベース/メイン/アクセントだけでラフを作ってみると、情報整理の効果をすぐ実感できます。

実際の使い方を解説

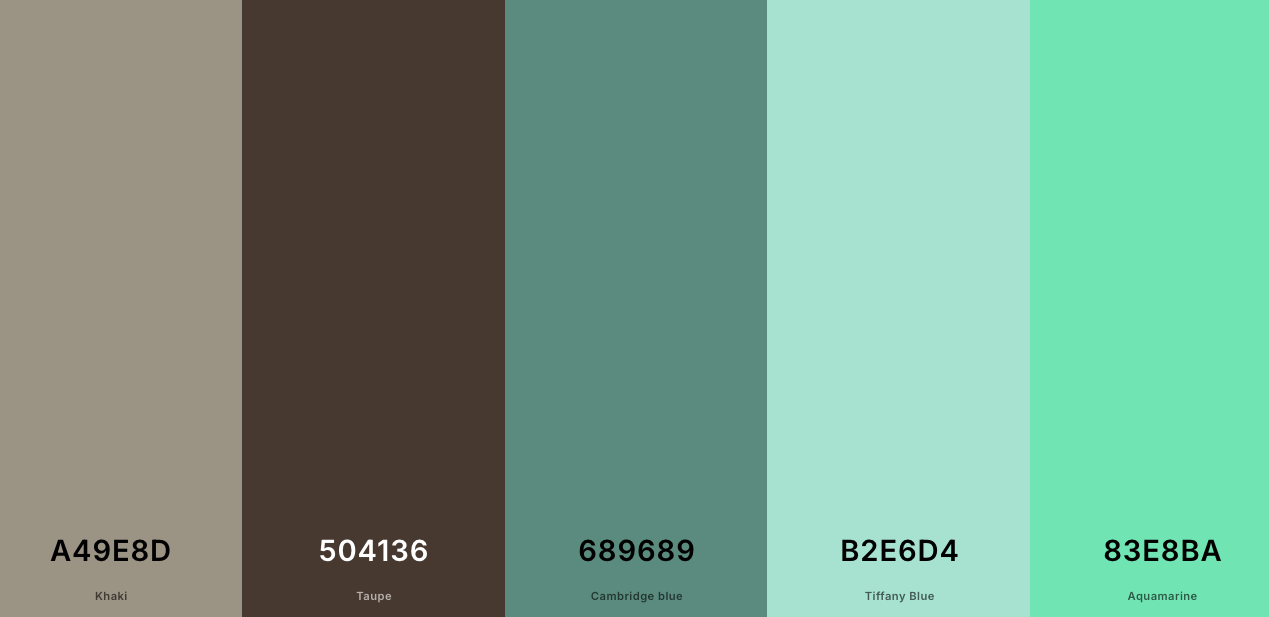

まずはCoolorsにアクセスします。最初は5色の配色がランダムに置かれています。下にある文字はカラーコードと呼ばれるものです。コピーペーストしたりすることで、どこでも共通のカラーとして適用させることができます。

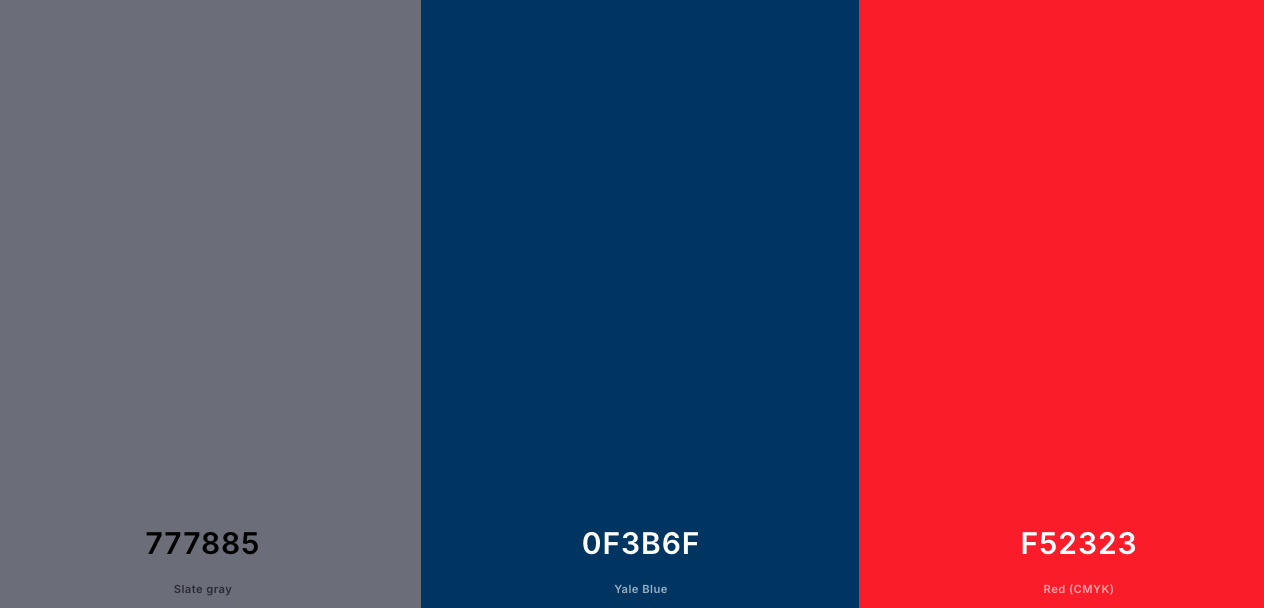

今回はシールラベルの配色を決めますので、真ん中にはブランドカラーを持ってきましょう。弊社の場合は「#0F3B6F」がテーマカラーとして設定していますので、真ん中のカラーコードを変更します。

これだけでも結構良い配色ですね。0F3B6Fは左右2色との相性が良いようです。

今回は弊社テーマカラーを使用した高級菓子をラベルとしたいので、ベースカラーとなる左にはシルバーの色を、アクセントからとなる右には0D3B6Fと高コントラストの赤を適用してみます。

だいぶ印象が変わりました。シルバーを用紙として、メインのお客様に読ませたい文字や情報を青、アクセントとして細く情報や限定提示を赤で表現しようと思います。

シールの素材で高級感を表現するおすすめとして銀シールの活用方法をお伝えをご覧ください。

3. ステップ2|Adobe Colorで「相性のよい色の組み合わせ」を決める

Coolorsで決めたメインカラーを基準に、色同士が隣り合ったときの見え方をAdobe Colorで検証します。

Adobe Colorの基本操作と「横並びで色を比較する」意味

Adobe Colorは色相環の上で色の位置関係を確認できるツールです。メインカラーを入力すると、相性の良い色が横並びで提示され、実際のラベルと同じく「隣り合った時の印象」を確認できます。ラベルでは必ず色が隣接するため、単色ではなくセットでチェックするのが重要です。

カラーハーモニー各パターンとラベルでの向き・不向き

| ハーモニー | 特徴 | ラベルでの使い方 |

|---|---|---|

| 類似色 | 近い色相で揃え、統一感と上質感を演出。 | 高級菓子や日常品の安心感づくりに◎。情報量が多いラベルでも落ち着く。 |

| モノクロマティック | 同じ色の濃淡で構成。静かで洗練された印象。 | 余白が多いデザインと好相性。写真を主役にしたいときに便利。 |

| トライアド | 色相環上で均等に離れた3色。バランス良くメリハリ。 | ラベルではベース2色+アクセント1色の配分で使用。配合次第でポップにも上質にも。 |

| 補色 | 正反対の色同士。強いコントラストで目立つ。 | 面積が広いと喧嘩するので、アクセントやバッジに限定すると扱いやすい。 |

| 分割補色 | 補色に近い2色を組み合わせ、刺激を和らげる。 | アクセントに彩度を残しつつ、全体は落ち着かせたいときに便利。 |

小さなシール面積でのハーモニーの使い方

Adobe Colorが提示する5色は「色同士の関係」を示す地図のようなもの。すべてを使う必要はなく、ベース・メイン・アクセントの3色を中心に組み立てましょう。類似色やモノクロマティックで統一感を作り、補色や分割補色は丸や帯などの点・線に留めると、読みやすさを保ったままメリハリも出せます。

実際の使い方を解説

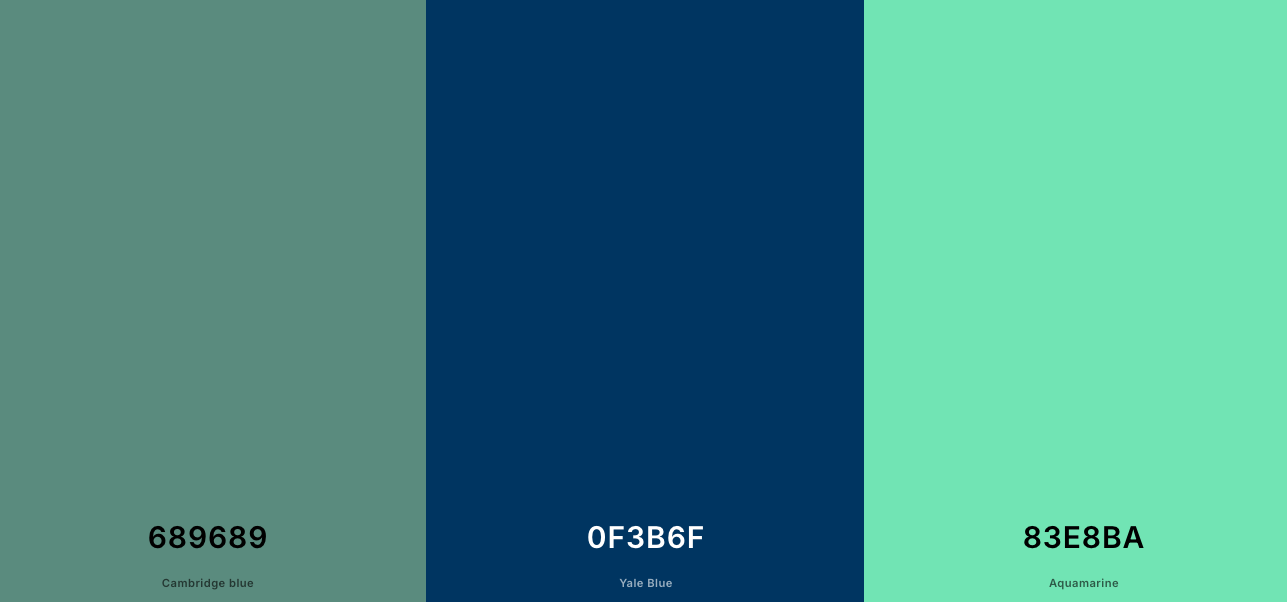

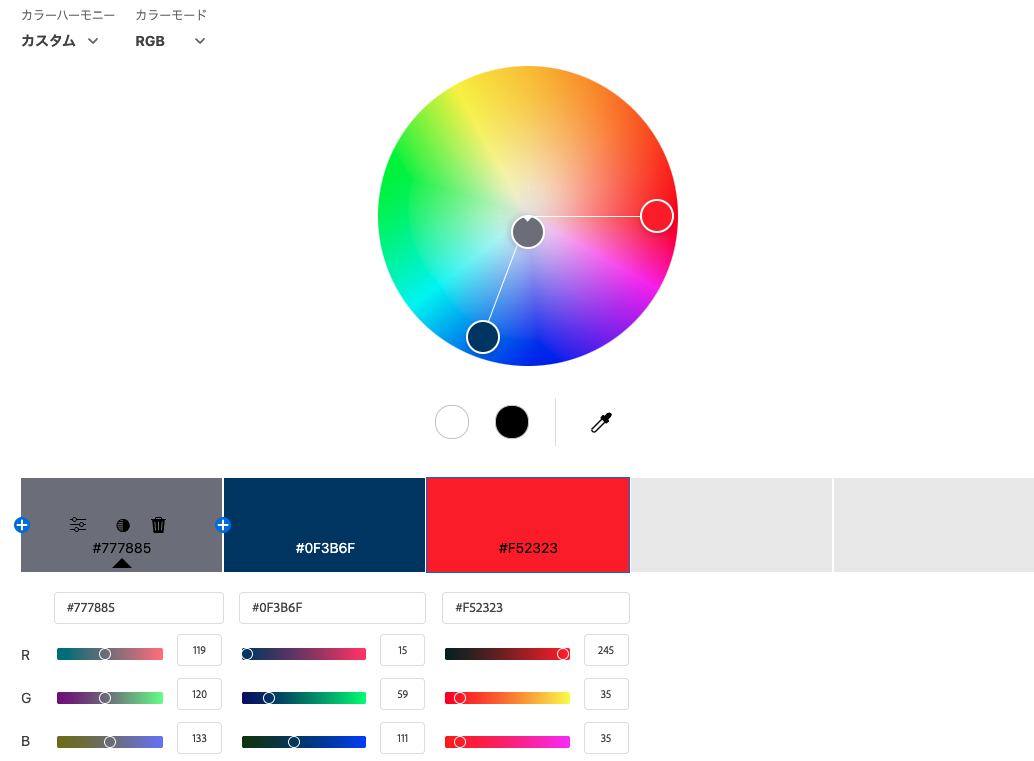

先ほどCoolorsで3つの色を決めていました。これらの配色をAdobe Colorに適用するとどうなるかを確認しましょう。

青 #0F3B6F と赤 #F52323 は、色相環上でほぼ直角に離れた位置にあり、補色〜分割補色の中間くらいの関係です。

これは、コントラスト強めで、かなり「よく目立つ」ペアと言えるでしょう。

グレー #777885 のピンが中央寄りにあるのは、「彩度をほぼ抜いて“無彩色に近づけた”」という意味になります。

中央に近づくほど、色みが薄れてグレー寄りになります。

つまりこの3色は、「ネイビー+ビビッドな赤」+「ニュートラルグレー」という構成で、

実務的には十分“相性の良い配色”と言えます。

4. ステップ3|コントラストレシオをチェックして「読める色か」を最終確認

最後は「棚前で読めるか」を数値で確認します。ツールと実機テストの両方でコントラストを確保しましょう。Contrast Checkerがおすすめです

なぜシールラベルではコントラストが“超”重要なのか

お客様は棚の少し離れた場所から商品をざっと見渡します。商品名やカテゴリ名が一瞬で読めるかどうかは、文字と背景の明るさの差(コントラスト)でほぼ決まります。どれだけオシャレな配色でもコントラストが足りないと読めず、売り逃しにつながります。小さなラベルでは特にシビアに管理しましょう。

WebAIM Contrast Checkerの使い方

WebAIMのコントラストチェッカーに背景色と文字色のHEXコードを入力すると、自動でコントラスト比を計算してくれます。商品名やキャッチコピーなど重要な文字は4.5:1以上を目安に設定し、数値が不足していれば色の明るさを微調整します。数値で客観的に判断できるため、チーム内の合意形成もスムーズです。

印刷会社からの「実務チェックポイント」

ホイル紙やクラフト紙では地色の影響が大きいので、白インキの有無を前提に配色を決める。

ニスやラミで光沢が変わるとコントラストも変化。マットニスは明度差を広げ、グロスは反射を強めます。

ツール上でOKでも、実際の売場照明で読むと印象が変わります。簡易什器に貼り、チェックしましょう。

ツールの数値と実機テストをセットにすれば、社内レビューでも「どの色なら読めるか」を客観的に議論できます。配色は感覚頼りではなく、プロセスで再現できる設計項目です。

先ほどの色合いを確認する

先ほどCoolorsとAdobe Colorを使って3つの色を選んできました。果たして、これらの色は高コントラストといえるのかどうかを検証したいと思います。 実際のシールラベル制作の現場でも、デザイン制作からご要望を頂いた際には数値を使って十分に読めるかどうかを確認します。

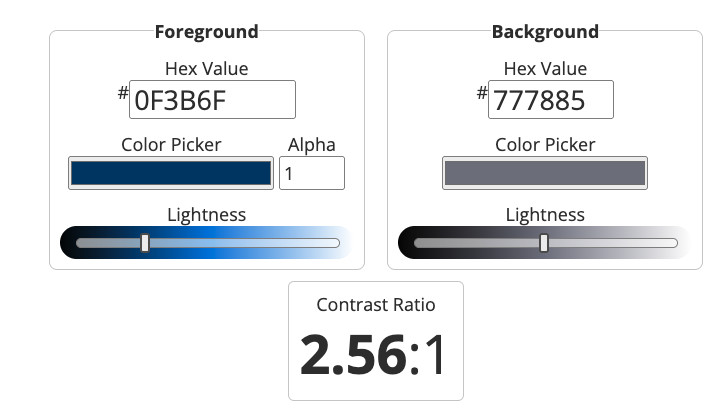

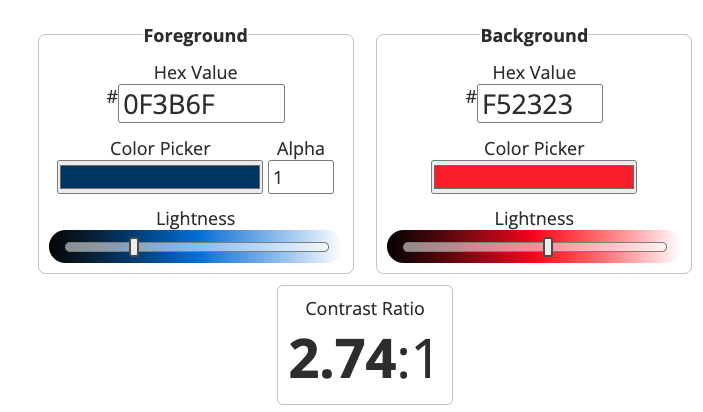

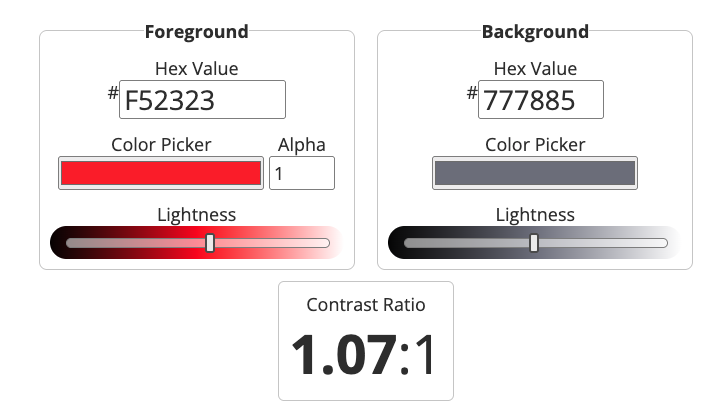

青色と銀色の比較、青色と赤色の比較、赤色と銀色の比較の順番をしていきます。

背景色と文字のコントラストは4倍以上あった方が良いとされています。今回のケースでは、青と銀色は2.56で赤と銀色も1.07と低コントラストであることがわかりました。

カラーパレットで見た感じでは、良い色合いであったと判断できましたが、実際のコントラスト比率はあまり良くない、ちょっと可読性が悪い可能性もある色であることが判明しました。

ここまで調べて色合いを再調整する必要があると分かります。3つのツールはどれも無料なので、ベストな配色を探す旅が始まります。ただ、この3色の配色自体は悪くないので、文字フォントを工夫したりイラスト面での工夫をすることは可能です。

配色設計と印刷仕様はワンセットで考える

ベース/メイン/アクセントの役割を決め、Coolors→Adobe Color→WebAIMの順で検証すれば、誰でも再現性の高い配色設計が可能です。当社では配色提案と印刷実装を同時に進行し、棚前モックの作成もサポートしています。