1. 決め打ちしない理由──「棚前1秒」と色の役割

店頭でお客様が商品に割ける注視時間は、平均してわずか1〜3秒と言われています。この限られた時間の中で、商品を手に取ってもらうかどうかが決まります。そこで最も効果的なのが色・コントラスト・情報密度の3つの要素です。

- 色:第一印象とカテゴリ想起を担う。暖色系は親しみやすさ、寒色系は信頼感やクリーンさを演出。商品ジャンルと色の組み合わせで、瞬時にお客様の期待値を形成します。

- コントラスト:遠目の視認性を上げる重要な要素。文字と背景、ロゴと地色の明度差が大きいほど、棚の奥からでも商品名やブランドが認識しやすくなります。

- 情報密度:読みやすさと印象の軽さを整える。情報を詰め込みすぎると視覚的に重くなり、逆に少なすぎると物足りなさを感じさせます。適切なバランスが購買意欲を左右します。

多くのメーカーが陥りがちなのが、「直感で選んだ色」や「競合と同じような色」での決め打ちです。しかし、実際の売り場では予想とは異なる結果が出ることが少なくありません。

例えば、「高級感を演出したい」と黒やゴールドを選んだものの、実際には明るい色の方が手に取られやすかったり、「親しみやすさ」を狙ったパステルカラーよりも、はっきりした原色の方が売れ行きが良かったりするケースが多々あります。

初回から色を固定すると、「別の色の方が手に取られやすかった」「季節や販路によって最適な色が違った」という重要な仮説を検証する機会を失ってしまいます。だからこそ、同一瓶・同一図案で"色だけ"を可変にした多品種少量でABテストを行い、感覚ではなく実際の販売データで最適解を決める手法が注目されています。

この手法により、ブランドイメージを保ちながら、最も消費者に選ばれる色を科学的に特定することが可能になります。こちらのコラム売れるラベルデザインの科学|棚前1秒を制する戦略ガイド でもご紹介しています。

2. 3色バリアントの設計と写真解説(同一図案・色のみ可変)

同じキャラクター・同じレイアウトで、地色や背景トーンだけを変えるのがポイント。以下、掲載写真を想定した意図例です。

重要:図案・サイズ・紙質は固定、違うのは色だけ。純粋に「色の差」で結果を比較できます。

3. テストの段取り(小ロット×多品種少量)

- 仮説を立てる:A=新規客向け(アイキャッチ重視)、B=日常使い(親しみやすさ重視)、C=ギフト・特別感(プレミアム訴求)といった明確な役割分担を設定。各色に期待する顧客セグメントと購買シーンを具体的に定義し、事前に「なぜその色を選んだのか」の根拠を明文化しておきます。

- 初回ロット設定:各色100〜300枚程度を同時投入。この枚数設定により在庫リスクを最小化しつつ、統計的に意味のあるデータを取得できる期間(2〜4週間)での検証が可能になります。商品の回転率や販路の規模に応じて調整します。

- 変数の厳密な統制:価格・棚配置・POP・内容量・販売員の案内方法まで完全に共通化。ラベル色以外の全ての要素を同一条件にすることで、純粋な色の効果のみを測定します。陳列位置は定期的にローテーションして位置による影響も排除します。

- トラッキング体制の構築:色ごとにSKU/JANまたは内部管理コードを付与し、POSシステムや受注管理システムで個別追跡。可能であれば時間帯別・曜日別の販売データも収集し、より詳細な分析を行います。

- 販売チャネルの同期:店頭2〜3店舗+ECサイトで同一期間に展開。店舗ごとの立地特性(駅前・郊外・住宅地等)や顧客層の違いも分析要素として活用し、販路別の最適解も同時に探ります。

- 多角的なKPI観測:販売数量だけでなく、補充頻度、在庫回転率、顧客レビュー内容("かわいい/高級感/さわやか"等の感情語彙)、リピート購入率、返品率なども追跡します。定量と定性の両面から色の効果を評価します。

- 検証期間の最適化:最低2〜4週間の継続観測を実施。曜日効果(平日vs週末)、天候影響、地域イベントなどの外的要因による偏りを平均化し、安定したトレンドを把握します。必要に応じて観測期間を延長することも検討します。

- 統計的判断基準:売れ行きに10〜20%以上の継続的な差が確認できれば"勝ち色"として判定。ただし、季節要因や一時的なブーム、競合商品の影響が疑われる場合は、条件を変えた第2ラウンドでの再検証を実施し、結果の信頼性を高めます。

重要なKPI指標

- 購買率 = 売上点数 ÷(延べ来店客数 or PV):色ごとの「手に取られやすさ」を数値化

- 在庫回転率 = 各色の消化スピード比較:どの色が最も効率的に売れているかを測定

- 補充頻度 = どの色が最も早く売り切れるか:実店舗での人気度を直接的に示す指標

- 顧客反応 = レビューやコメントでの色への言及:購入理由や満足度における色の影響度を分析

- 平均購入個数 = 1回の購入で何個買われるか:色による「まとめ買い効果」の差を確認

- リピート率 = 同じ色での再購入頻度:長期的な顧客満足度と色の関係性を把握

比較対象は期間・販路・陳列条件を完全に合わせるのがコツ。外的要因の影響を排除し、純粋な色の効果のみを抽出できます。

4. コストと印刷設計──多品種でも高くしない工夫

- 版の共通化戦略:文字・イラスト・ロゴなどの固定要素は1つの版で共有し、地色部分のみをベタ面レイヤーとして差し替え。これにより版製作費を大幅に削減し、色数分の版代がかかることを回避できます。また、将来的な色追加や変更時も迅速に対応可能です。

- デジタル印刷の活用:小ロット・短納期に特化したデジタル印刷機を使用することで、色違いを同一ジョブで連続出力が可能。版の制作や洗浄時間が不要なため、セットアップ時間とコストを最小化できます。オンデマンド対応により急な追加注文にも柔軟に応えられます。

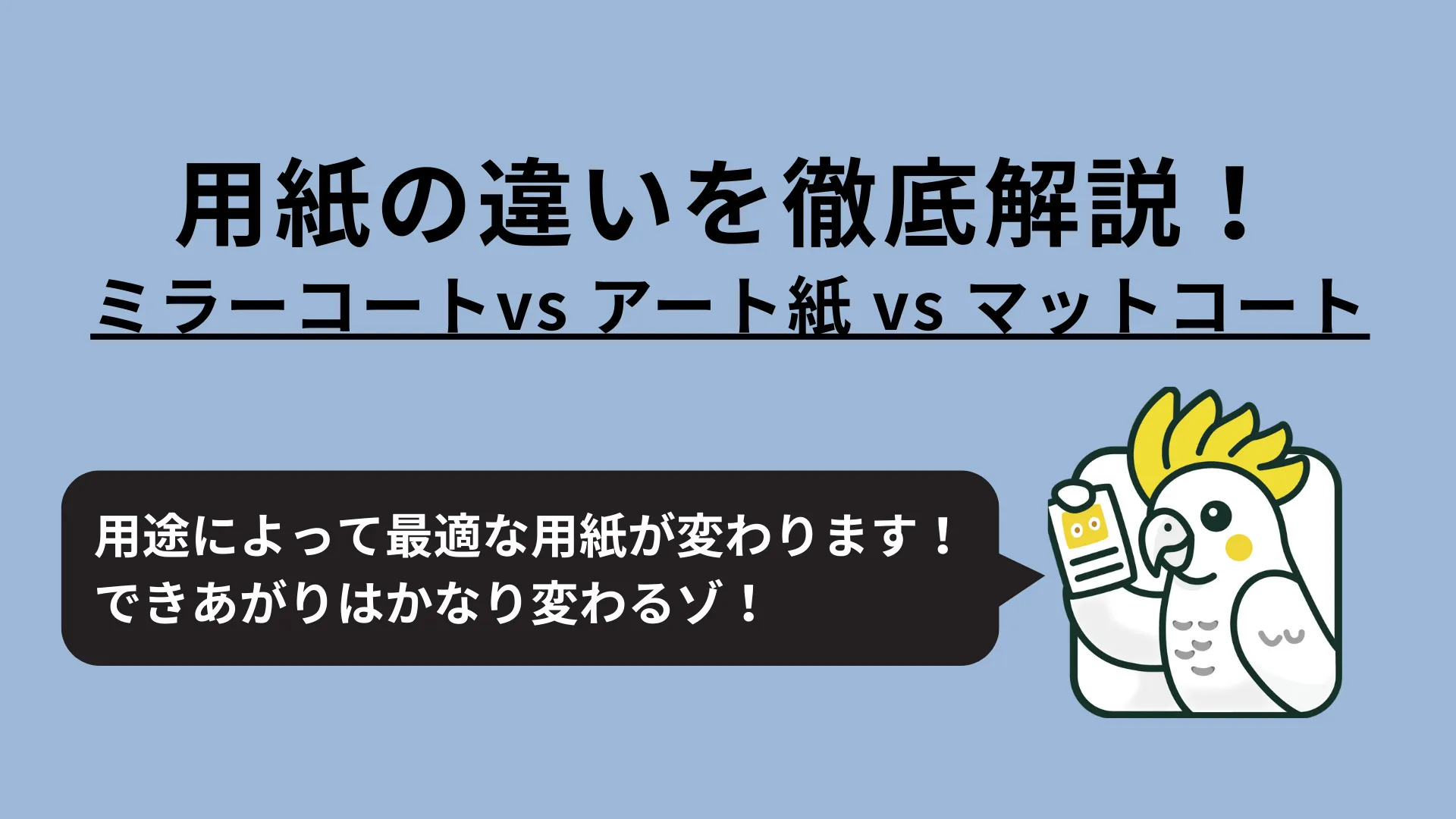

- 用紙選定による差別化強化:マット系用紙(上質紙・和紙・クラフト紙)は色の濃淡差が顕著に表現されやすく、テスト結果により明確な差が出やすくなります。また、質感での差別化も同時に図れるため、触覚的な商品価値向上も期待できます。用紙の風合いと色の組み合わせで、より多角的なブランド表現が可能です。

- 色管理システムの導入:各テスト色にDIC/Pantone/Lab値を明確に設定し、印刷時の色再現性を担保。将来の量産時にも同一品質での展開が可能になり、ブランドカラーとしての一貫性を保てます。色校正システムとの連携により、データ上と実物の色差を最小限に抑制します。

- 効率的な面付け設計:3色のラベルを1枚の印刷面(または同一ジョブ)に混載配置することで、製造時のロスやセット替え時間を大幅に圧縮。結果的に単価を抑制できます。面付けパターンを最適化することで、用紙使用効率も向上し、環境負荷軽減にも貢献します。

- スピード重視の納期管理:データ確定後3〜5営業日での出荷を基本とし、市場テストの開始を早期化。競合より先に最適解を見つけることで、先行者利益を確保できます。特急対応オプションにより、さらなる短納期も実現可能です。

- 段階的コスト最適化:検証段階では小ロット・ロール紙で迅速対応し、勝ち色確定後の量産時はシート紙や在庫効率を重視した仕様に切り替え。フェーズに応じたコスト構造で無駄を排除します。初期投資を抑えながら、段階的にスケールメリットを追求する戦略が可能です。

5. 決着のつけ方──分析→定着→拡張

- データ分析による勝ち色確定:販売数量・売上高・在庫回転率などの定量データに加え、顧客レビューや店頭での反応(店員ヒアリング)などの定性データも総合的に評価。短期的な売上だけでなく、ブランドイメージへの影響も考慮して最終判断を行います。季節変動や一時的なトレンドの影響を排除し、持続的に優位性のある色を特定します。

- 勝ち色の段階的定着:テスト結果で優位性が確認された色を標準仕様として採用し、売り場でのフェイス(陳列面積)を段階的に拡大。同時に品切れリスクを回避するための安全在庫水準を、過去の販売データと需要予測を基に設定します。急激な需要増にも対応できる供給体制を整備します。

- 戦略的な拡張展開:基本色確定後は、シーズン限定色(春の桜色、夏の海色など)や販路限定色(百貨店専用ゴールド、EC限定パープルなど)で話題性と収益機会を拡大。ECサイトでは勝ち色を1枚目のメイン画像に設定し、検索結果での視認性を最大化します。限定色戦略により、コレクション性も演出できます。

- 新商品開発での活用:新フレーバーや新商品ラインの投入時は、既存の勝ち色をベースとしつつ、+1色の新色で再度小ロット検証を実施。ブランド全体としての色戦略を体系化し、商品ポートフォリオ全体での色の一貫性を保ちながら、個別商品の最適化を図ります。

- ブランド統合とクロスメディア展開:確定した勝ち色を商品パッケージだけでなく、ウェブサイト、SNS投稿、店頭POP、撮影用背景、営業資料にも統一適用。ブランド認知の向上と、視覚的一貫性による信頼感の醸成を図ります。オムニチャネル戦略の一環として、全てのタッチポイントで統一されたブランド体験を提供します。

6. よくある質問(検索意図に直結)

最低ロットは? 納期は?

小ロット対応可能。データ確定後3〜5営業日目安(仕様次第)。まずは検証枚数から。

多品種にすると価格は上がる?

版共通+色のみ可変なら上昇幅は最小化。面付けや同時出力でさらに効率化。

JANや賞味期限の表記は?

色別にSKU/JANを分けるか、外装JANでひとまとめも可。賞味期限・ロットは可変印字で対応。

店頭配置はどう並べる?

3色を横一列に。中央に視認性の高い色、価格とPOPは共通で比較性を担保。

7. まとめ(行動提案)

次のアクション

- 最初から「この色でいく」と決めず、小ロット×多品種で実売テスト→勝ち色へ一本化

- 初回は各色100〜300枚で十分です。数字が示す"いちばん選ばれる色"を掴んでから、量産に移行

- 必要であれば、ロット配分・面付け設計・色管理(DIC/Pantone/Lab)までご提案します